東京 渋谷、並木橋交差点のビル2Fにある「和食割烹 やまぼうし」。カウンターを挟んで料理人とお客さんが向き合う、隠れ家的な小空間です。

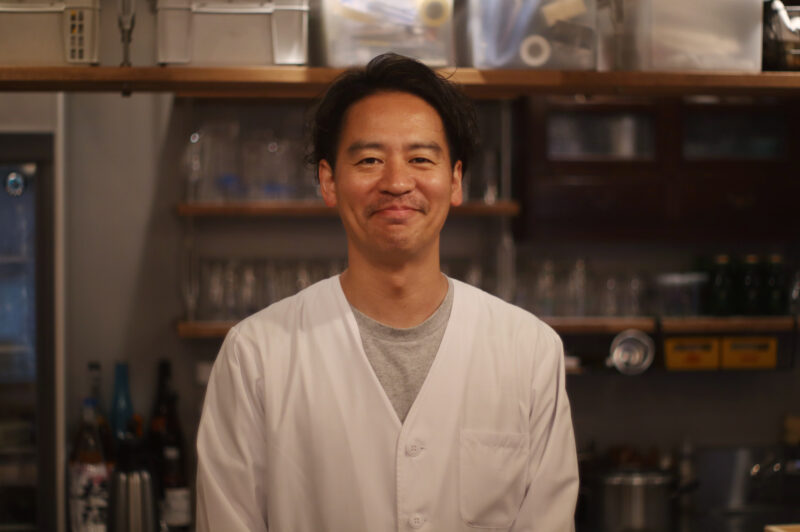

オーナーは料理人の小池正浩さん。京都での修行時代には茶道や花道に取り組み、陶芸はみずから窯を購入し、自分で焼成まで行うなど、和食を取り巻く文化の気風をまるごと学んできました。

お店のオープンは、コロナ騒動の最中。オープンから4年が過ぎた2025年7月、お店を訪ね、修行時代の話、なぜワンオペスタイルのお店を選んだのか、お話を伺ってきました。

(2025年7月3日 取材)

— オープンしたのが2021年?

2021年の3月15日です。

— コロナが落ち着いたころでしたっけ?

いえ、コロナの最中でしたね。独立前提で、その前年の3月に前の職場を辞めていたんですが、結局、コロナで一年間待って。それでも収まる気配がなかったので、もうやっちゃえという感じで。

— オープン当初はどうでしたか?

あまり積極的に集客するような時期ではなかったので、細々としたスタートで。

「夜に繋がったらいいかな」という思いで、初年度はランチもやってたんですが、次第に一人だと間に合わなくなって、やめちゃいましたけど。

— 一人で回せる店というのは、「自分はそういうお店をやりたい」という思いがあったわけですか?

そうですね。すべて自分の目の行き届くところでやりたいっていうのと、1から10まで自分で料理を仕上げたい、っていう思いがあって。

昔からあまり人を使うのが得意ではないというか、料理をブラッシュアップしながら毎日やっていくと、昨日言ったことと今日言ったことではどんどん変わってくるんです。人を使うとなると、どうしてもそこに難しさを感じますし。

仕入れも自分で行くので、「あ、今日これが入ったから、(メニューに)これを入れよう」とか。すぐインスピレーションが出てくるので、人を使って一律のルールでやることができないんです。

そのあたりをなるべく自由にできるようにって考えると、まあ、一人でやるのがいいかなと。

— なるほど。

それに、自分にとって初めてのお店ですし、スモールスタートがいいだろうというのもあったんです。

— 小池さんは最初、どんなきっかけで飲食の世界に入られたのですか?

うちの母親も飲食店をやってまして。その影響で飲食の世界に入ったっていうのはありますね。

— お母様はどちらでやってられるんですか?

山梨県の河口湖の方で、同じ「やまぼうし」という名前でやってます。和食、家庭料理のお店で、松花堂の御膳を出して、ほとんど昼メインでやってるんですけど。地元の野菜とかをふんだんに使った料理という感じです。

— 幼いころから、そうやって母親が飲食店をやりながら料理する姿を見て育ってきたわけですね?

そうですね。

それで高校を卒業して進路を決めるっていうときに、勉強があんまり好きじゃなかったので、手に職をつけようってなって。そうなるとやっぱり親が料理をやっていたので、料理の専門学校に行ったという感じです。

— 自身は、料理好きだったわけでもないと?

ええ。親がやってても、自分では料理をやってきたわけではないので。あとは周りの友だちにも同じ専門学校へ行く人がいて。そういう流れで、料理の世界へ入っていった感じなんです。

それで専門学校に一年通って。和食をやるっていうのは決めてたのですが、夏休みのアルバイト先で、たまたま京都のお店を紹介してもらえる流れになり、それで卒業と同時に京都へ料理修行に行くことになって。

で、京都には6〜7年ほどいました。

— 京都では特に何を学ばれましたか?

正直、料理はあまり教わった記憶はなくて、どちらかと言ったらおもてなしの仕方とか。

(京都のお店を紹介してくれた)親方に言われたのは、「せっかく京都で修業するなら、料理は十何年とやっていけばある程度、誰でもできるようにはなるから、それ以外のことを勉強したらどうだ」と。

— なるほど。

その言葉が頭の中にありまして。それでお茶だったり、生け花だったり、陶芸だったり、休みの日は時間を使ってやってましたね。

まあでも、そういうことをやり始めたのは3年目ぐらいからで、環境に慣れるまでが大変でした。ちょっと余裕ができてきてからですね。

— 京都の修行は厳しかったですか?

京都に行くって決めた時点で、まあ厳しいだろうなっていう覚悟はあったので。それで続けられたところはありますね。

あと、神経が図太かったので(笑)。あんまり良いことではないんですけど、怒られても気にしないところがあったので、それで長く続けられたっていうのはあったかもしれないですね。

— そこで6年ほど?

6年ほどですね。

そのあと京都でもう一店舗行って、そこからちょっと家庭の都合があって1回実家に帰ったんですけど、やっぱりもう一度修行しようと。そして東京に来たという流れです。

— 東京では洋食の修行ですか?

まだ和食の修行ですね。そこから5、6年ほどかけていろんなお店転々としたので、

— それはいろんな経験を積みたいということですか?

それもありましたし、やっぱり実際厨房に入ってみないと、その店がどんな料理をしてるかとかはわからないんですよ。

— ああ、そうなんですね。

で、もともと独立願望は強かったので。「勉強になるところへ」という気持ちで次の店に行くんですけど、入ってみて「違うな」ってなったら、早めに見切りをつけて次へ、っていうふうでした。

当時、和食の世界でもフォアグラやトリュフを使い始めた時期だったので、洋食の技術も知りたいなと思って、それでフレンチとかも勉強できるところに転職したんですね。

そこでフレンチをやって、流れ的に似たり寄ったりのところもあるっていうので、イタリアンもやることになり、そしてようやく自分のお店を始めた、という流れです。

— 独立した時は何歳でしたか?

ええと、38歳だったかな。

— 場所は渋谷でやろうと思われてたんですか?

物件は都内なら問わず、一人でできる広さ。あと人通りがそれなりにある場所で探してました。

当時はコロナ禍で宴会需要がなくなるなか、大きい箱の店がバタバタと潰れてたんですけど、小さいお店は息が長いなと。そういう感覚でずっと物件をチェックしてた流れで、渋谷のここになったわけです。

それこそ、コロナでオープンしようにもできなくて、まるっと一年ものあいだ探してたので、新橋から広尾、青山から中目黒まで、内見もいろんなところに行きましたよ。

— 内装施工を山翠舎に頼んだのはどういう経緯があったんですか?

自分が勤めてたお店の一つが古木を使っていて、それで山翠舎さんの名前は知ってたんです。

— 実際に山翠舎の空間を体感されてたんですね?

はい。それで、やっぱり古木を使うっていうのはいいなと思ってたので。

— 実際にお店ができて、どう思われましたか?

やっぱりお客さんの反応もいいですし、「この柱、どうしたんですか?」とか、そういう会話にもなりますね。

— なかでも自分が気に入ってるところはありますか?

やっぱりこの2本の古木がいいですね。

— ちなみに丸窓は小池さんのイメージですか?

あ、そうです。もともとはあれがない状態で、殺風景というか。ただ窓があって、という感じだったので。

— オープンされてもう4年ちょっと。どんな具合でしょうか?

だいぶ認知が広まってきて、順調にやらせてもらってます。

— これからどういうふうに展開していきたいですか? 小池さんの料理への取り組み方や、ワンオペの考え方からして、店舗拡大という発想とは違うように感じますが?

やっぱり自分は現場にいないと絶対無理っていう感覚なので、店舗を増やすっていうのはできないですね。考えられるのは、これよりもうちょっと規模を広くするか、どうか。あるとしたら、それぐらいの展開ですかね。

お店は今のところ順調は順調なんですけど、まだ先まで予約が完全に埋まり切るという状態ではないので、まずはそうならないと、その先を考えるのは早いという感じですかね。

— 今日はありがとうございました。